Расходы на оплату труда: типичные нарушения выявляемые при аудите

Последний квартал для бухгалтеров традиционное время подготовки к годовой отчетности. Кроме проведения инвентаризации в рамках внутреннего контроля целесообразна ревизия документооборота и проверка соответствия законодательству (достоверности) хозяйственных операций в учете. Регулярность контрольных мероприятий способствует своевременному исправлению вероятных ошибок, снижению экономических и налоговых рисков. Из практических кейсов рассмотрим выявляемые нарушения бухгалтерского и налогового учета расходов на оплату труда.

Формирование резерва на оплату труда: собственникам на заметку

Создание резерва на отпуска регламентировано Положением о бухгалтерском учете 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ( - ПБУ 8/2010, Приказ Минфина России от 13.12.2010 № 167н). В нормативной трактовке это - оценочное обязательство с неопределенной величиной (сроком исполнения), обусловленное требованиями трудового законодательства РФ. Работодатель обязан предоставлять работникам ежегодные отпуска и выплачивать отпускные из расчета среднего заработка (ст. 114, 122, 165 ТК РФ). Резерв (или оценочное обязательство) по отпускам представляет собой сумму, необходимую для погашения этой задолженности в случае, если все сотрудники на отчетную дату соберутся в отпуск.

Банки, госучреждения и организации, применяющие упрощенные методы учета (субъекты МСБ и некоммерческого сектора) имеют право не применять положения ПБУ 8/2010 в учетной политике.

Отпускные, как большинство других видов зарплатных выплат, облагаются страховыми взносами – поэтому логично, что резерв формируется с учетом расходов на страховые начисления. Напоминание об этом содержится в письме Минфина РФ № 07-02-18/01 от 27.01.2012.

Вышеперечисленные требования нормативных документов сопровождает положение о необязательности начисления такого резерва в налоговом учете. Налогоплательщик вправе включать в налоговую учетную политику положения ст. 324.1 НК РФ, которые определяют порядок расчета такого резерва в налоговом учете.

Фактическое отсутствие санкций за некорректное использование методов бухгалтерского учета, вариативность способов в налоговом учете привели к тому, что многие организации не начисляют резерв на отпуска и сталкиваются с этими вопросами только при проведении внешнего аудита. При этом, неотражение в отчетности таких резервов может искажать финансовые результаты и показатели платежеспособности компании. В ряде отраслей, где в себестоимости продаж велика доля затрат на оплату труда – образовательной, медицинской деятельности, разработках или высокотехнологичном производстве и пр., погрешности могут быть если не критическими, но приводить к ошибочным управленческим решениям.

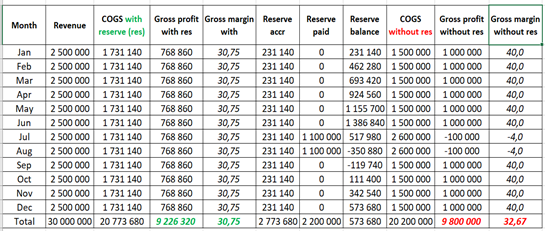

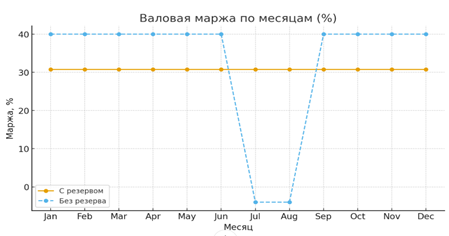

Гипотетический сравнительный расчет с резервом и без и массовой выплатой отпускных в летние месяцы показывает значительное завышение ежемесячно рассчитываемого показателя валовой прибыли – 10% в течение 10 месяцев, и заметное завышение средневзвешенного годового показателя – 1,92%.

Табл. 1 Сравнительный расчет Валовой прибыли с резервом (без)

Излишне говорить, что некорректные данные об обязательствах – в данном случае перед своим персоналом, могут приводить к неэффективным текущим финансовым и инвестиционным решениям менеджмента. Компании со значимым количеством высокооплачиваемых сотрудников ( ≈ долей затрат на оплату труда), при планировании инвестпроектов, финвложений или других решений, влияющих структуру капитала (выплата дивидендов, пр.), должны учитывать отложенные обязательства перед сотрудниками согласно трудовому законодательству.

Рис. 1 График сравнительного расчета

Крайне негативный сценарий – когда такие компании по разным причинам накапливают убытки, а затем в процессе реструктуризации пытаются сокращать персонал. Расходы на оптимизацию штата будут включать не только остатки начисленной зарплаты, среднемесячные выплаты при увольнении - (до двух - в зависимости от дальнейшего трудоустройства), но и компенсации за неиспользованный отпуск. При грамотно организованном учете примерную сумму задолженности перед персоналом по отпускам покажет текущая величина одноименного резерва.

Оформление премиальных выплат

Если отсутствие резервов в ряде случаев несёт управленческие риски, то некорректное документальное оформление премиальных начислений персоналу влечет за собой риски налоговые. Условия и выплаты по трудовым взаимоотношениям определяют коллективные договоры, трудовые контракты и другие локальные документы работодателей. В целях налогообложения прибыли к расходам допускают начисления стимулирующего характера (п.2 ст. 255 НК РФ). Налоговые органы особое внимание уделяют обоснованию таких начислений, соблюдению положений локальных нормативных актов, закрепленных в них формах оплаты труда и критериев, за которые осуществляют дополнительные начисления.

Для признания премиальных начислений персоналу в расходах для налога на прибыль, они должны быть указаны в Положении о премировании (или другом ЛНА) и связаны с производственными или финансовыми результатами компании.

Формализация показателей выплаты премий в соответствующем приказе, даже если выплата приурочена к профессиональному празднику, существенно снизит налоговый риск при проверке. Министерство Финансов РФ неоднократно заявляло свою позицию по вопросу непризнания «праздничных» премиальных выплат в расходах (письмо № 03-03-06/2/4937 от 24 января 2023 г.; письмо № 03-03-06/1/14283 от 24 апреля 2013 г. и др.). Главным мотивом указан тот факт, что расходы признаются в целях деятельности, направленной на получение доходов (ст. 252 НК РФ), а указанные начисления не обладают таким признаком. Встречаются судебные разбирательства, когда компании пытаются оспорить доначисление налога на прибыль по причине включения необоснованных расходов социального характера (№ А40-127925/2015; № А05-2318/2017). Юридически грамотное оформление локальных нормативных документов и последовательное их соблюдение в текущем документообороте позволит избежать очевидных налоговых рисков.

ФНС идеальным обоснованием считают документальное подтверждение достижения конкретных показателей (kpi по клиентам, продажам, финансовым показателям, и пр.). Допустима формулировка в приказе на премии как «добросовестное исполнение работником должностных обязанностей» - но такие варианты, как правило, связаны с «отсутствием дисциплинарных взысканий», «вкладом в производственную деятельность» организации и стабильным финансовым состоянием организации.

Дополнительно: судебные тенденции

Премиальные выплаты могут являться как стимулирующим элементом оплаты труда, так и составной частью заработной платы (ст. 191 и ст. 129 ТК РФ).

Работодатель начисляет премии за добросовестную работу сотрудников исходя из различных управленческих факторов, но это его право, а не обязанность. При этом Конституционный суд напоминает работодателям, что положения коллективных договоров (нормативных актов о премировании) не должны содержать дискриминационных условий и обеспечивать права каждого работника на справедливые условия труда (Определение КС РФ N 1736-О от 26.06.2025.) Сотрудники, которые добиваются одинаковых показателей при идентичных затратах труда, должны получать сопоставимые премиальные выплаты по результатам работы за год.

Обращает на себя определение Верховного Суда РФ по вопросу учета выплаты премий при индексации заработной платы (№ 89-КГ18-14 от 08.04.2019). Статья 134 Трудового Кодекса РФ определяет обязанность работодателя независимо от его организационно-правовой формы проводить индексацию заработной платы своих работников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. В указанном судебном определении выплата премий и увеличение окладов признаны способами индексации в контексте требований статьи 134 ТК РФ. При этом в ЛНА целесообразно зафиксировать такой способ повышения реального уровня содержания заработной платы в связи с инфляцией.

Будем рады вам помочь!